顾寒琛婚礼现场,我抱着妈咪的骨灰盒走到他面前。“顾叔叔,

您三年前订购的**到货了。”全场哗然中,他认出我是那个被他抛弃的替身。

“你妈呢?”他盯着骨灰盒冷笑,“又想玩什么把戏?

”我踮脚把盒子塞进他怀里:“妈咪说,签收后记得给五星好评。

”后来他翻遍全城找到我的出租屋,却只看到病历本上“骨癌晚期”的诊断日期。

正是他逼她给初恋捐肾的那天。---水晶吊灯的光芒像融化的碎钻,

瀑布般倾泻在宴会厅的穹顶之下,把每一寸空气都熏染得昂贵而虚幻。

空气里浮动着香槟微醺的气泡和名贵香水交织的甜腻,衣香鬓影,觥筹交错,

人人脸上都挂着恰到好处的、属于上流社会的精致笑容。所有目光的焦点,

都虔诚地汇聚在舞台正中央。那里站着顾寒琛。

剪裁完美的黑色礼服衬得他身姿愈发挺拔冷峭,如同冰封的孤峰。他微微垂着眼,

浓长的睫毛在深邃的眼窝投下小片阴影,遮住了那里面惯有的、掌控一切的锐利锋芒。此刻,

那目光正落在身旁的新娘身上。新娘林薇一袭曳地的圣洁白纱,

精心修饰过的脸庞在灯光下泛着珍珠般柔润的光泽,正含羞带怯地望着他,

眼中盛满了毫不掩饰的爱慕与即将尘埃落定的幸福。

神父庄重的声音在麦克风的放大下回荡在寂静的大厅:“顾寒琛先生,

你是否愿意娶林薇女士为妻,无论顺境或逆境,富裕或贫穷,

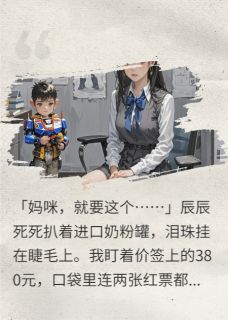

健康或疾病……”“顾叔叔——”一个脆生生的童音,像一颗骤然投入平静湖面的小石子,

带着一种与这华美殿堂格格不入的清亮,突兀地、清晰地切断了神父的誓词。

所有的笑容瞬间凝固在脸上。空气仿佛被无形的手骤然抽紧。

香槟杯碰撞的轻响、窃窃的低语、甚至呼吸声,都诡异地消失了。

数百道惊愕的目光如同探照灯,齐刷刷地、带着难以置信的灼热,

猛地聚焦向声音的源头——宴会厅那扇沉重的、雕花鎏金的双开大门。门缝里,

探进来一个小小的身影。那是一个约莫三岁的小女孩。

她穿着一身洗得有些发白、但干净整洁的粉色小裙子,柔软的头发扎成两个有点歪的小揪揪,

露出一张过分白皙的小脸。那双眼睛,黑得惊人,像是浸在寒潭里的墨玉,

此刻正平静地、甚至带着点完成任务的坦然,扫视着眼前这片因她而陷入死寂的金碧辉煌。

真正攫住所有人呼吸的,是她紧紧抱在胸前的东西。那是一个小小的、深褐色的骨灰盒。

木质表面被打磨得很光滑,

在璀璨的灯光下反射出一种冰冷、沉郁、与这满室喜乐喧嚣尖锐对立的光泽。小女孩抱着它,

像是抱着一个再寻常不过的包裹,迈开穿着白色小凉鞋的脚,一步步,

踏着厚实柔软的红地毯,径直朝着舞台中央走去。小小的身躯与怀中的骨灰盒,

在无数道呆滞、震惊、甚至带着恐惧的视线中,切割开这片虚假的浮华。她每一步落下,

都像踩在人们紧绷的神经上。红毯漫长,寂静无声。

只有她小皮鞋踩在厚地毯上发出的极其微弱的“噗噗”声,和她自己清浅的呼吸。终于,

她停在了顾寒琛面前,仰起那张过于平静的小脸。怀中的骨灰盒被她稳稳地托高,

几乎要碰到顾寒琛熨帖平整的礼服下摆。“顾叔叔,”小女孩的声音不大,却字字清晰,

敲打在死寂的空气里,也敲打在顾寒琛骤然收缩的瞳孔上,“您三年前订购的**,

到货了哦。麻烦签收一下。”“轰——!”短暂的死寂过后,

巨大的声浪如同海啸般猛地炸开!整个宴会厅彻底沸腾了。“代孕?!”“天啊!

这孩子说什么?”“她抱着的是什么?骨灰盒?!”“顾总他……他……”“这女孩是谁?

疯了吗?!”议论声、抽气声、压抑的惊呼声瞬间交织成一片混乱的嗡鸣。

闪光灯疯了似的亮起,记者们像嗅到血腥味的鲨鱼,拼命往前挤,

试图捕捉台上顾寒琛每一个细微的表情变化。宾客们脸上的笑容早已被惊骇和难以置信取代,

不少人下意识地后退一步,仿佛那小女孩和她怀中的盒子带着某种不祥的诅咒。

林薇精心维持的笑容彻底碎裂,脸色惨白如纸,涂着蔻丹的手指死死攥住顾寒琛的臂弯,

身体控制不住地微微发抖,看向小女孩的眼神充满了恐惧和怨毒。一片喧嚣混乱的中心,

顾寒琛却像一座被瞬间冰封的火山。在看清小女孩面容的刹那,

一股极其熟悉的、如同电流般的冲击瞬间贯穿他的四肢百骸。那张脸……尤其是那双眼睛,

倔强又带着点脆弱的轮廓……即使稚嫩,也像一把生锈却依旧锋利的钥匙,

猛地捅开了他记忆深处某个刻意尘封的角落!苏晚!

那个被他弃若敝屣、用来缓解对林薇相思之苦的廉价替身!那个在他腻烦之后,

随便一笔钱就打发了的女人!她怎么会……有孩子?!而且,是抱着骨灰盒的孩子?!

一个荒诞绝伦又令人暴怒的念头在他脑中疯狂滋生。苏晚!一定是苏晚!又是她!

三年前用那种卑微的姿态爬上了他的床,三年后,

在他即将迎娶他心尖上真正白月光的关键时刻,

竟敢用如此恶毒、如此下作、如此……触犯他逆鳞的方式,妄图破坏他的婚礼?!“你妈呢?

”顾寒琛的声音低沉得可怕,每一个字都像是从冰缝里硬生生挤出来,淬着剧毒的寒意。

他的目光如同两柄实质的冰锥,死死钉在那只小小的骨灰盒上,

唇角勾起一抹极度残忍、极度轻蔑的冷笑,“又想玩什么把戏?苏晚!让她立刻滚出来!

”他根本不信!这拙劣的把戏!这恶心的骨灰盒!一定是苏晚躲在哪里,等着看他的笑话,

等着用这种卑劣的方式引起他的注意!这个女人,永远不知廉耻,永远不知死活!

小女孩——糖糖,面对这足以让成年人崩溃的滔天怒意和冰冷诘问,

那双酷似苏晚的黑眼睛里,却没有任何波澜。没有恐惧,没有委屈,

只有一片近乎漠然的澄澈。她仿佛完全没听懂那话语里淬毒的刀子,只是微微歪了歪头,

像是在确认顾寒琛是否真的问完了。然后,在所有人惊愕的目光中,

她踮起了穿着白色小凉鞋的脚尖。小小的身体努力向上够着。那深褐色的骨灰盒,

被她用一双小手稳稳地、甚至带着点郑重其事地,往前一送。“喏,

”她的小奶音依旧清晰平静,甚至带着一种完成任务的轻松感,“妈咪说啦,

签收后……记得给五星好评哦。”冰冷的、带着木质特有凉意的触感,隔着昂贵的礼服面料,

猝不及防地撞进顾寒琛的怀里。那一瞬间,顾寒琛的身体猛地一僵,仿佛被无形的电流击中。

一种从未有过的、极其怪异的感觉顺着被盒子碰触到的胸膛迅速蔓延开。不是愤怒,

不是恶心,而是一种难以言喻的……心悸?空茫?他下意识地、几乎是出于本能的,

抬起一只手,想要抓住什么。指尖的神经末梢似乎还残留着那木质盒子冰冷的、死寂的触感。

糖糖已经利落地收回了手,小脸上依旧是那副完成了妈咪交代任务的认真表情。

她甚至没有再看顾寒琛一眼,也没有理会周遭快要掀翻屋顶的混乱,转过身,

小小的粉色身影异常灵活地拨开旁边几个目瞪口呆、忘了反应的侍者,迈开小短腿,

目标明确地朝着侧门的方向跑去。她跑得很快,

小小的身影在混乱的人影和刺眼的闪光灯中穿梭,像一条滑溜的小鱼。“拦住她!

”林薇尖利的声音带着哭腔和极度的恐惧,刺破了嘈杂。几个保镖如梦初醒,

慌忙朝着小女孩消失的侧门方向追去。顾寒琛站在原地,怀里还抱着那个冰冷的骨灰盒,

沉甸甸的,像一块巨大的、无法融化的寒冰,死死压在他的胸口。那冰冷仿佛能穿透血肉,

直抵心脏深处,带来一阵诡异的、麻痹般的钝痛。他英俊的面容线条绷得像一块生铁,

下颌角咬得死紧,眼神却第一次出现了短暂的、近乎空白的凝滞。

刚才……那个小女孩的眼睛……不是像苏晚。是像他!

那种熟悉的、带着凌厉轮廓的眼角眉梢……在无数个清晨的镜子里,他看过无数次!

这个认知如同最猛烈的惊雷,毫无预兆地在他一片混乱的脑海中轰然炸开!

炸得他四肢百骸都仿佛瞬间麻痹,血液倒流!“顾总!孩子从后门跑了!

”一个保镖气喘吁吁地冲回来汇报,脸上带着懊恼和惊惶。顾寒琛猛地回过神,

那双刚刚还一片空茫的深眸瞬间被一种骇人的风暴席卷!

狂暴、惊疑、还有一丝连他自己都未曾察觉的、被某种巨大未知攫住的恐慌。“找!

”他的声音嘶哑得如同砂纸摩擦,带着一种近乎毁灭的暴戾,猛地砸向整个混乱的宴会厅,

“给我掘地三尺!把她给我找回来!立刻!马上!”他要把那个孩子抓回来!

他要弄清楚这到底是怎么回事!苏晚那个女人……她到底……做了什么?!

震怒的咆哮在奢华的宴会厅里回荡,像一头受伤雄狮的嘶吼,带着毁灭一切的力量。

宾客们噤若寒蝉,保镖们如同离弦之箭般冲出。怀里的骨灰盒冰冷坚硬,

那触感透过昂贵的衣料,渗入皮肤,带来一阵阵刺骨的寒意。

顾寒琛的目光死死锁在糖糖消失的那扇侧门,仿佛要将那门板灼穿。混乱的思绪中,

那张过分平静的小脸,那双黑得惊人的、酷似他轮廓的眼睛,

还有那句“签收后记得给五星好评”的童言稚语……像无数根冰冷的钢针,

反复扎刺着他此刻狂怒又混乱的神经。苏晚!这个名字,

连同那张记忆中模糊褪色、只剩下廉价和卑微的脸,

从未像此刻这般清晰而充满恶意地占据他的脑海。他必须找到那个孩子!立刻!马上!三天,

整整三天。顾寒琛动用了顾氏集团所能调动的所有力量,

像一张无形的巨网撒遍了整座城市的每一个角落。交通枢纽的监控被反复筛查,

所有与她年龄相仿的流浪儿或被救助的孩子都被一一排查,

甚至一些边缘地带的灰色场所也被强行梳理了一遍。最后得出一个结果:没有。

那个穿着粉色旧裙子、抱着骨灰盒的小女孩,像是人间蒸发了一样,

没有留下任何有价值的线索。唯一的收获,

是一个模糊的监控片段:在婚礼酒店后巷的垃圾站旁,

一个穿着宽大旧外套、戴着口罩帽子的女人,极其迅速地牵走了糖糖。那女人身形单薄,

动作带着一种近乎虚弱的僵硬,只留下一个匆忙消失在巷口的背影。

顾寒琛盯着电脑屏幕上那模糊的、一闪而过的背影,指间的雪茄几乎被捏碎。

一股难以言喻的焦躁和暴怒在胸腔里横冲直撞。苏晚!一定是她!她在躲他!

她以为这样就能逃开?“查!给我查那个女人最后出现过的所有地方!她租过的房子,

她工作过的地方,她可能认识的所有人!一个都别放过!”他对着电话那头的手下咆哮,

声音因连日的不眠而嘶哑,眼底布满了骇人的红血丝。又过了两天。

一份新的报告终于被颤颤巍巍地送到了顾寒琛的办公桌上。城南,老城区边缘。

一片被城市高速发展遗忘的角落,低矮破败的筒子楼像生了锈的铁盒子,

密密麻麻地挤在一起。空气里常年弥漫着潮湿的霉味、油烟味和下水道若有似无的腐臭气息。

狭窄的巷子如同迷宫,头顶是密密麻麻、蛛网般晾晒着的廉价衣物。顾寒琛亲自来了。

他穿着与这环境格格不入的昂贵手工西装,昂贵的皮鞋踩在坑洼积水的路面上,

溅起点点污浊。助理和保镖簇拥着他,小心翼翼地拨开晾晒的衣物和堆积的杂物。

周围低矮的窗户后面,

无数双或好奇、或畏惧、或麻木的眼睛偷偷打量着这群突兀闯入的“上等人”。

最终停在一栋墙皮剥落严重的四层小楼前。楼道昏暗,楼梯扶手锈迹斑斑,

扶手上满是黏腻的油污。“顾总,就是这里,顶楼靠西的那间。”助理的声音压得很低。

顾寒琛面无表情地抬头看了一眼那扇紧闭的、油漆剥落的木门。

他甚至能想象出苏晚躲在这种地方的样子,带着那个来路不明的野种,

像阴沟里的老鼠一样苟且偷生。他抬步,一级一级踏上那狭窄肮脏的楼梯。

皮鞋踩在水泥台阶上发出沉闷的回响,在寂静的楼道里显得格外清晰。每上一级台阶,

他心中的那股暴戾的火焰就烧得更旺一分。终于到了顶楼。西侧那扇门就在眼前。没有敲门,

没有询问。顾寒琛对身后的保镖使了个眼色。保镖上前,没有任何犹豫,

猛地一脚踹在门锁的位置!“砰——!”一声巨响,腐朽的木门应声弹开,门锁直接崩裂。

浓重的灰尘被激荡起来,在昏暗的光线里飞舞。

一股难以形容的、混合着劣质消毒水、陈年药味和某种隐隐腐败气息的味道,猛地扑面而来,

呛得人几乎窒息。顾寒琛眉头紧锁,迈步走了进去。屋子极小,一眼就能望到头。

一张嘎吱作响的旧铁架床,一张掉漆的小方桌,两把塑料凳子。

唯一的“电器”是窗台上一个插着电源的、简陋的塑料小夜灯,发出微弱昏黄的光。

墙角堆放着几个空矿泉水瓶和方便面纸箱。简陋、贫穷、压抑得让人喘不过气。然而,

顾寒琛的目光却像被磁石吸住,死死地钉在靠墙那张小方桌上。桌子上,

端端正正地放着一个东西。一个深褐色的、他无比熟悉的骨灰盒。正是几天前,

那个叫糖糖的小女孩塞进他怀里的那一个!它静静地立在那里,像一个小小的、沉默的墓碑。

顾寒琛的呼吸猛地一窒。心脏像是被一只无形的手狠狠攥住,

那股翻腾的怒火瞬间被一种更冰冷、更尖锐的东西刺穿。苏晚!

她竟敢……把这种东西留在这里?!他大步走过去,带着一种毁灭性的冲动,

伸手就要将那该死的盒子扫落在地!就在他手指即将触碰到冰冷盒面的瞬间,

目光却猛地扫到了骨灰盒旁边,被压在一只倒扣着的塑料水杯下的几张纸。

那纸张的质地和颜色,他太熟悉了。是医院的病历纸。一种极其不祥的预感,

毫无征兆地、如同冰冷的毒蛇,猛地缠上了他的心脏。伸向骨灰盒的手,鬼使神差地顿住了。

他僵硬地、极其缓慢地,转向那叠病历纸。手指有些不受控制地微微发颤,指尖冰凉。

他深吸了一口气,那混杂着药味和霉味的空气呛得他喉咙发紧。他伸出手,

极其缓慢地、带着一种连自己都无法理解的沉重和迟疑,拿开了那只倒扣的塑料杯。

几张打印着密密麻麻字迹的纸张暴露在昏黄的光线下。最上面一张,