天刚蒙蒙亮,我推开茶铺的门板,清晨的凉意混着水汽扑面而来。门槛下,

一个没有署名的牛皮信封静静躺着,像一枚沉默的棋子,突兀地摆在京城这盘大棋上。

我心里咯噔一下,捡起来捏了捏,不厚,里面只有一张纸。拆开封口,熟悉的字迹映入眼帘,

笔锋瘦劲,是我那位远在南疆游学的好友,青砚。信上没有一句寒暄,开门见山,

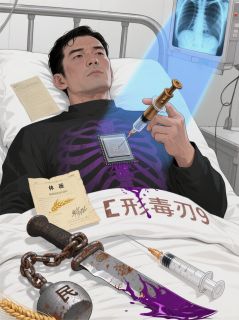

字字惊心:“南疆茶市异动频繁,有人正借‘茶策’之名,在西南边境秘密交易军械,

换取北地铁矿。见字速查,万勿声张。”我的指尖瞬间冰凉。那份呕心沥血写就的《茶策》,

本是为整顿大周茶税、惠及万千茶农而作,经由顾昭呈上圣听。如今,

竟成了奸佞之徒走私军火的幌子?这不啻于在我心口上捅了一刀。顾昭从后堂走出来,

见我脸色煞白,接过信纸一看,他那双总是含着三分笑意的桃花眼,顷刻间覆满了寒霜。

我们对视一眼,没有说话,但彼此都读懂了对方眼中的凝重。这件事,远比我们想象的要深,

要黑。搅动的不仅是小小的茶市,而是大周的国本。“阿福,”我朝后厨喊了一声,

“今日茶铺歇业一天,挂牌子出去。”“东家,这……”忠心耿耿的伙计陈阿福有些不解,

我们的“棠记”茶铺生意正好,日进斗金,怎能说关就关。“听话。”顾昭的声音不高,

却带着不容置喙的威严。就在这时,后门传来一阵极轻的叩门声,三长两短,

是我们和顾家老宅约定的暗号。我示意顾昭去开门,来人竟是顾老夫人身边的赵嬷嬷。

她穿着一身不起眼的灰布衣,风尘仆仆,神色慌张,一进门就将门闩插好。“少爷,

小棠姑娘,”赵嬷嬷顾不上喘气,急急地从怀里掏出一个布包,“老夫人让我给你们送个信,

她说,南疆那边鞭长莫及,你们要查,得先把京城这边的根理清了。”她将布包递给我,

我打开一看,是一本泛黄的线装账本,封皮已经磨损得看不清字迹。

“这是……”我有些疑惑。“这是你母亲生前托我保管的东西。”赵嬷嬷看着我,

眼神里满是怜惜,“当年夫人说,她一辈子跟茶叶打交道,

这账本里藏着京城茶行的所有秘密。她说,有朝一日若茶市动荡,这东西,或许能派上用场。

”母亲?我的心猛地一颤,接过账本的手都有些发抖。母亲去世多年,

只留给我这家茶铺和一身制茶的手艺。我从未想过,

她还为我留下了这样一份沉甸甸的“遗产”。送走赵嬷-嬷,我和顾昭回到内室,烛光下,

我一页页翻看这本旧账。账本的纸张因年岁久远而发脆,上面是我母亲清秀的字迹,

记录着一笔笔茶叶的进出、银两的往来。大多是寻常生意,可越往后翻,记录就越是简略,

甚至出现了许多我看不懂的暗语和符号。顾昭凑过来,指着其中一页:“你看这里。

”我顺着他的手指看去,那一页的纸张似乎比别处要厚实一些。我用指甲轻轻一刮,果然,

两页纸之间竟是粘合的,里面藏着一个夹层。我的心跳开始加速,

小心翼翼地用小刀裁开夹层,一张薄如蝉翼的宣纸滑了出来。上面没有字,

画的竟是一张结构图。“这是……我们茶铺的地下?”我惊愕地发现,图上标注的格局,

正是我“棠记”茶铺。而在后院厨房的地板下,赫然画着一个入口,一条蜿蜒的密道,

直指……隔壁。隔壁是“清源茶行”,掌柜姓沈,平日里笑呵呵的,与我们井水不犯河水。

“阿福!”顾昭当机立断。我们三人来到后院厨房,按照图纸的指引,搬开沉重的土灶。

果然,灶台下的青石板有一块是松动的。我和顾昭对视一眼,合力将石板撬开,

一股阴冷潮湿的霉味扑面而来,一个黑漆漆的洞口出现在眼前。“我下去,你们在上面等着。

”顾昭说着就要往下跳。“不行,”我拉住他,“这密道是我母亲留下的,要下一起下。

”我瞥了一眼身形高大的陈阿福,“阿福,你在上面守着,有任何动静,就敲石板为号。